お役立ち

2025.04.09

特定技能外国人の受け入れに必要な書類や申請方法を紹介

特定技能外国人を受け入れるには、「在留資格認定証明書交付申請書」や「特定技能所属機関概要書」など、さまざまな書類の提出が必要です。書類を提出しなかったり、虚偽の内容を届け出たりした場合、罰則の対象となります(※)。

ただし、受け入れ企業が一定の要件を満たす場合、在留諸申請に必要な書類の一部を省略することも可能です。

この記事では、特定技能外国人の受け入れに必要な書類や、申請手続きの流れ・注意点について詳しく解説します。

※ 法務省 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p100

特定技能外国人を受け入れるときの必要書類

特定技能外国人を新しく受け入れるには、全国の地方出入国在留管理局(空港支局を除く)に必要書類を提出し、申請手続きを行う必要があります。

海外から外国人材を採用する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、国内在留者(国内試験を合格した方や、技能実習2号を修了した方)を採用する場合は「在留資格変更許可申請書」の提出が必要です。その他、受け入れ企業の資格を証明する書類や、分野別の所管省庁が求める書類も申請書に添付しなければなりません。

提出書類の一覧表は、出入国在留管理庁のWebサイトで確認できます。提出書類は表紙・第1表・第2表の1~3・第3表の1~16の4種類に分かれているため、それぞれ対応した書類を準備しましょう(※1)。

例えば、一定の要件を満たす法人が、介護分野で外国人材を受け入れる場合、表紙・第1表・第2表の1・第3表の1(介護分野)を組み合わせて提出する必要があります。

| 受け入れ機関 | ||||

| 過去3年間に指導勧告を受けておらず、一定の要件を満たす機関(※2) | 法人 | 個人事業主 | ||

| 申請人に関する必要書類 | 第1表(表紙を含む) | |||

| 所属機関に関する必要書類 | 第2表の1 | 第2表の2 | 第2表の3 | |

| 分野に関する必要書類 | 特定技能1号 | 第3表の1~16 | ||

| 特定技能2号 | 第3表の1~12 | |||

ここでは、在留資格認定証明書の交付申請(海外から外国人材を採用する場合)を例に挙げ、申請手続きに必要な書類を紹介します。

※2 法務省 出入国在留管理庁「「特定技能1号」に係る提出書類一覧表」p1

申請人に関する必要書類

申請人に関する必要書類とは、受け入れを希望する外国人の方の在留諸申請や、雇用契約に関する書類です。「在留資格認定証明書交付申請書」のほか、以下のような書類があります(※)。

| 番号 | 必要書類 | 留意事項 |

| 1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 | ‐ |

| 2 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 申請6カ月以内に正面から無帽・無背景で撮影された、申請人の鮮明な写真(縦4cm×横3cm)を添付

写真の裏面には、申請人の氏名を記載する |

| 3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | ‐ |

| 4 | 特定技能雇用契約書の写し | 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 |

| 5 | 雇用条件書の写し | |

| 賃金の支払い | ||

| 6 | 雇用の経緯に係る説明書 | 職業紹介事業者など、雇用関係のあっせんを受けない場合でも提出が必要 |

| 7 | 徴収費用の説明書 | 申請人から家賃を徴収する場合は、関係資料の提出が必要 |

| 8 | 健康診断個人票 | 外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付 |

| 受診者の申告書 | ‐ | |

| 9 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 特定技能1号の場合のみ |

| 10 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | |

| 11 | 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類 | 対象の国籍はカンボジア、ベトナム(令和4年3月現在) |

※法務省 出入国在留管理庁「「特定技能1号」に係る提出書類一覧表」p1-2

所属機関に関する必要書類

所属機関に関する必要書類とは、外国人が所属する機関の概要や財務状況、受け入れ資格の有無などを証明する書類です。所属機関が法人か、個人事業主かによって提出する書類が変わってきます。

ここでは、所属機関が法人の場合の必要書類を紹介します(※)。

| 番号 | 必要書類 | 留意事項 | ||

| 1 | 特定技能所属機関概要書 | ‐ | ||

| 2 | 登記事項証明書 | |||

| 3 | 業務執行に関与する役員の住民票の写し | マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る | ||

| 4 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 特定技能外国人の受け入れに関して、業務執行に関与しない役員がいる場合のみ | ||

| 5 | 初めての受け入れの場合 | 労働保険料等納付証明書 | ‐ | |

| 受け入れ中の場合 | 労働保険事務組合に事務委託していない場合 | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写しおよび申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し | 直近2年分が必要 | |

| 労働保険事務組合に事務委託している場合 | 労働保険事務組合が発行した労働保険料等納入通知書の写しおよび通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し | |||

| 6 | 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し | 申請日の属する月の前々月までの24カ月分が必要 | ||

| 7 | 税務署発行の納税証明書(その3) | 納税の猶予を受けている場合は、その旨の記載がある納税証明書および未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要 | ||

| 8 | 初めての受け入れの場合 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 | 直近1年分が必要 | |

| 受け入れ中の場合 | 直近2年分が必要 | |||

| 9 | 公的義務履行に関する説明書 | ‐ | ||

※ 法務省 出入国在留管理庁「所属機関(法人)に関する必要書類」p1

分野に関する必要書類

分野に関する必要書類とは、受け入れ分野ごとの所管省庁に対し、個別に提出する書類です。例えば、介護分野では「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」、ビルクリーニング分野では「建築物清掃業登録証明書」または「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」の提出が必要です。

受け入れ分野にかかわらず、以下の3つの書類は必ず提出しなければなりません。

- 申請人の技能や日本語能力を証明するための書類(技能評価試験や、日本語能力試験の合格証明書の写しなど)

- 特定技能外国人の受け入れに関する誓約書

- 協議会の構成員であることの証明書

その他の分野別の必要書類は、出入国在留管理庁のWebサイトで確認できます。

必要書類の様式を入手する方法

受け入れに必要な書類の様式類は、以下のいずれかの方法で入手できます。

- 地方出入国在留管理局に備え付けられた用紙を利用する

- 出入国在留管理庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」のページからダウンロードする

出入国在留管理庁のWebサイトでは、「在留資格認定証明書交付申請書」や「在留資格変更許可申請書」などの省令様式のほか、在留諸申請に関する参考様式を個別にダウンロードできます(以下、一部抜粋)。

| 参考様式 | 様式名 |

| 第1-2号 | 技能実習生に関する評価調書 |

| 第1-3号 | 健康診断個人票 |

| 第1-4号 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 |

| 第1-5号 | 特定技能雇用契約書 |

| 第1-6号 | 雇用条件書 |

| 第1-9号 | 徴収費用の説明書 |

| 第1-11-1号 | 特定技能所属機関概要書 |

| 第1-16号 | 雇用の経緯に係る説明書 |

| 第1-17号 | 1号特定技能外国人支援計画書 |

| 第1-23号 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 |

| 第1-25号 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |

| 第1-26号 | 公的義務履行に関する誓約書 |

| 第1-27号 | 公的義務履行に関する説明書 |

各様式の記載例については、出入国在留管理庁のWebサイトをご確認ください。

特定技能の在留資格を申請する方法

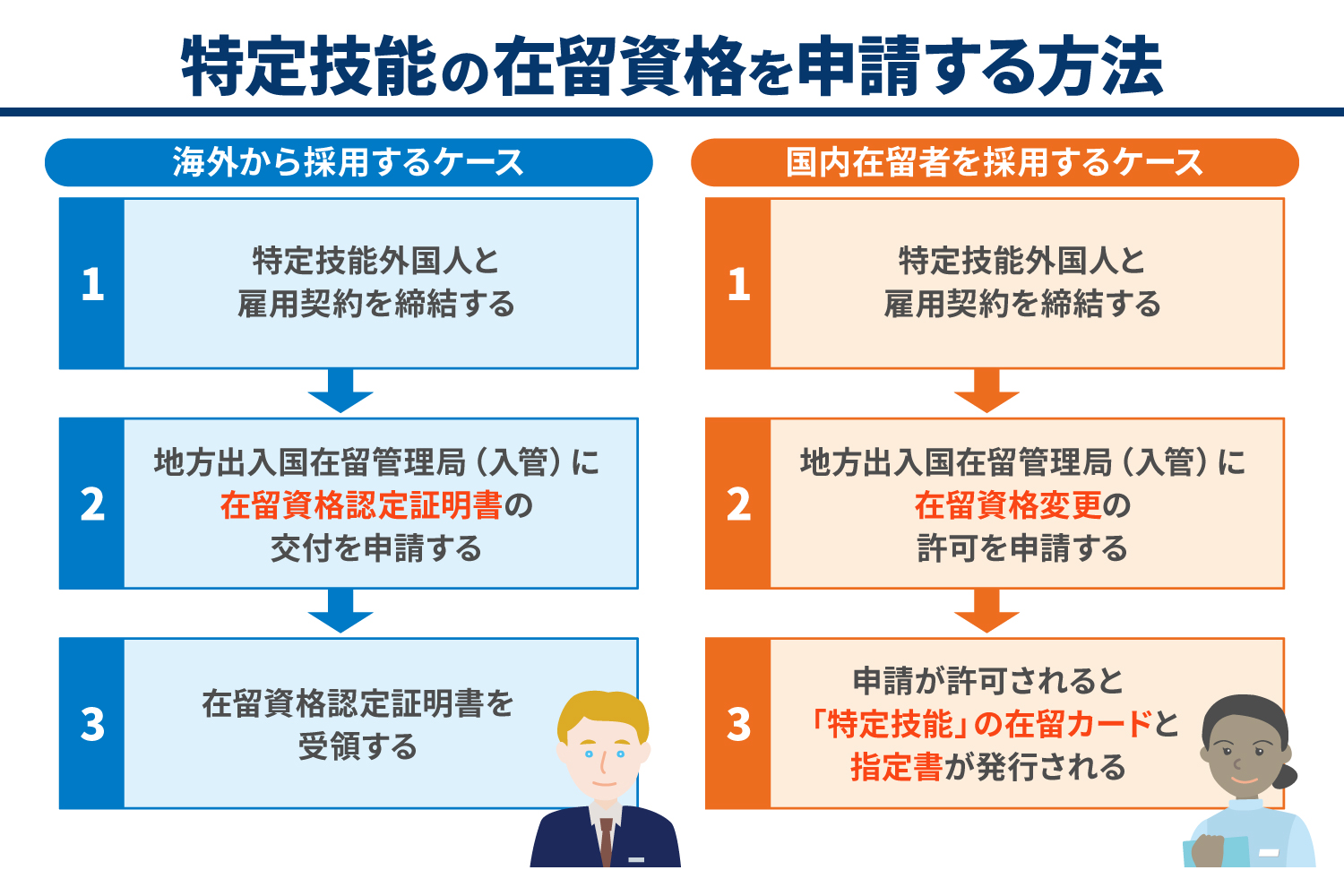

在留資格「特定技能」を申請する手続きの流れは、外国人材を海外から採用するのか、国内在留者を採用する(在留資格を変更する)のかによって変わってきます。

ここでは、それぞれの申請手続きの流れを紹介します。

海外から採用するケース

特定技能外国人を海外から採用する場合、申請手続きの流れは以下のとおりです。

- 特定技能外国人と雇用契約を締結する

- 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書の交付を申請する

- 在留資格認定証明書を受領する

まずは試験に合格するか、技能実習2号を良好な成績で修了した特定技能外国人と雇用契約を締結します。あらかじめ雇用契約を締結した上で、試験を受験してもらうことも可能です。ただし、不合格になった場合は受け入れが許可されません(※)。

その後、管轄の地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書の交付申請をします。交付申請の手続きは、外国人本人だけでなく、受け入れ企業が代理人となって行うことが可能です。

交付申請の方法は2つあります。

- 本店所在地のある地方出入国在留管理局の窓口に必要書類を提出する

- 在留申請オンラインシステムを利用し、オンラインで申請する

手続きが完了したら、在留資格認定証明書が発行されます。オンラインで申請する場合、電子メールで在留資格認定証明書を受け取ることが可能です。

※ 法務省 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p12

国内在留者を採用するケース

国内に居住する特定技能外国人を採用する場合、在留資格認定証明書の交付申請ではなく、在留資格変更の許可申請を行います。申請手続きの流れは以下のとおりです。

特定技能外国人と雇用契約を締結する

地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更の許可申請をする

申請が許可されると、「特定技能」の在留カードと指定書が発行される

基本的な流れは同じですが、在留資格変更の手続きの部分が異なります。在留資格変更の許可申請は、原則として外国人本人が行う必要があります。ただし、地方出入国在留管理局長から承認を受けた場合、受け入れ企業が申請を取り次ぐことが可能です(※)。

在留資格が「特定技能」に変更されたら、新しい在留カードと指定書が発行されます。その後、特定技能外国人として就労を開始できます。

※ 法務省 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p163

特定技能のビザを申請する方法

特定技能外国人を海外から受け入れる場合は、在留資格認定証明書の交付申請後、ビザ(査証)を取得する必要があります。

ビザの申請は、申請人が居住する国・地域の在外日本公館にて行います。申請手続きは外国人本人が行うか、代理人が本人に代わって行うことが可能です。

ビザの申請手続きの流れは以下のとおりです。

- 在留資格認定証明書の交付申請をする

- 在留資格認定証明書を申請人または代理人に送付する

- 在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示し、ビザを申請する

- ビザを受領し、日本に入国する

- 空港で入国審査を受け、「特定技能」の在留カードと指定書を受領する

日本への入国は、原則として在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に行う必要があります(※)。

入国審査では、旅券(パスポート)や査証のほか、在留資格認定証明書が必要です。Visit Japan Webを利用して、外国人入国記録(EDカード情報)を事前に入力しておくと、スムーズに入国審査を行えます。

※ 日本貿易振興機構(JETRO)「在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ」

特定技能の申請手続きに関する注意点

特定技能の申請手続きに関して、注意点が2つあります。

- 一定の要件を満たす企業は提出書類を省略できる

- 窓口に持参する場合は受付時間に注意する

一定の要件を満たす企業は提出書類を省略できる

過去3年間に指導勧告書の交付を受けておらず、かつ以下のいずれかに該当する受け入れ機関は、必要書類の提出を大幅に省略できます(※)。

- 日本の証券取引所に上場している企業

- 保険業を営む相互会社

- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)

- 一定の条件を満たす企業

- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

- 電子届出システムの利用者登録をしている

省略が認められる書類は以下の10点です(※)。

- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

- 登記事項証明書

- 業務執行に関与する役員の住民票または特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)

- 労働保険料の納付に係る資料

- 社会保険料の納付に係る資料

- 国税の納付に係る資料

- 法人住民税の納付に係る資料

- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)

- 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)

- 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

※ 法務省 出入国在留管理庁「「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について」

窓口に持参する場合は受付時間に注意する

必要書類を地方出入国在留管理局(入管)の窓口に持参する場合は、受付時間に注意しましょう。

受付時間は、原則として平日午前9時から同12時、午後1時から同4時までです(※)。窓口が閉まっている場合は、郵送による届出か、在留申請オンラインシステムを通じて申請するとよいでしょう。

在留申請オンラインシステムなら、24時間365日利用できるだけでなく、在留資格認定証明書などを電子メールで受け取るれます。電子メールをそのまま転送すれば、ビザ申請の際に在留資格認定証明書を海外へ郵送するコストがかかりません。

※ 法務省 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」

特定技能外国人の受け入れに必要な書類や申請方法について知ろう

特定技能外国人の受け入れには、さまざまな書類の提出が必要です。海外から採用する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、国内在留者を採用する場合は「在留資格変更許可申請書」を提出しましょう。

その他にも、申請人に関する書類、所属機関に関する書類、分野に関する書類など、提出すべき書類は多岐にわたります。時間的な余裕を持って、必要書類を準備することが大切です。

在留資格「特定技能」の申請方法や、ビザの発給手続きの流れについても確認しておきましょう。