お役立ち

2025.07.23

特定技能1号と2号の違いは?5つのポイントで徹底解説

在留資格の「特定技能」は、1号と2号に分かれています。令和6年12月末の時点で、特定技能1号の在留者数は28万3,634人です。後に対象分野が追加された特定技能2号も、在留者数は832人でした(※)。

この記事では、特定技能1号と2号の違いや共通点、それぞれの在留資格を取得する方法について、分かりやすく解説します。

※ 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

特定技能は1号と2号に分けられる

平成31年4月に特定技能制度が始まり、「特定技能1号」および「特定技能2号」の在留資格が創設されました(※1)。

| 定義 | |

|---|---|

| 特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

| 特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

日本国内での就労が可能な在留資格の中でも、特定技能1号・2号は、一定の専門性や技能を持つ外国人向けの在留資格です。即戦力となる外国人の受け入れにより、深刻化する人手不足への対策につながることが期待されています。

特定技能の対象分野は令和6年3月に拡大され、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野での受け入れが可能です(※2)。

| 分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 介護 | ○ | × |

| ビルクリーニング | ○ | ○ |

| 工業製品製造業 | ○ | ○ ※新規追加業種は対象外 |

| 建設 | ○ | ○ |

| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |

| 自動車整備 | ○ | ○ |

| 航空 | ○ | ○ |

| 宿泊 | ○ | ○ |

| 自動車運送業 | ○ | × |

| 鉄道 | ○ | × |

| 農業 | ○ | ○ |

| 漁業 | ○ | ○ |

| 飲食料品製造業 | ○ | ○ |

| 外食業 | ○ | ○ |

| 林業 | ○ | × |

| 木材産業 | ○ | × |

受け入れ分野の他にも、特定技能1号・2号は在留可能な期間や、外国人の支援体制の必要性など、さまざまな違いがあります。特定技能外国人の採用を検討している方は、特定技能1号と2号の違いをしっかりと把握しておきましょう。

※1 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

※2 法務省 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」

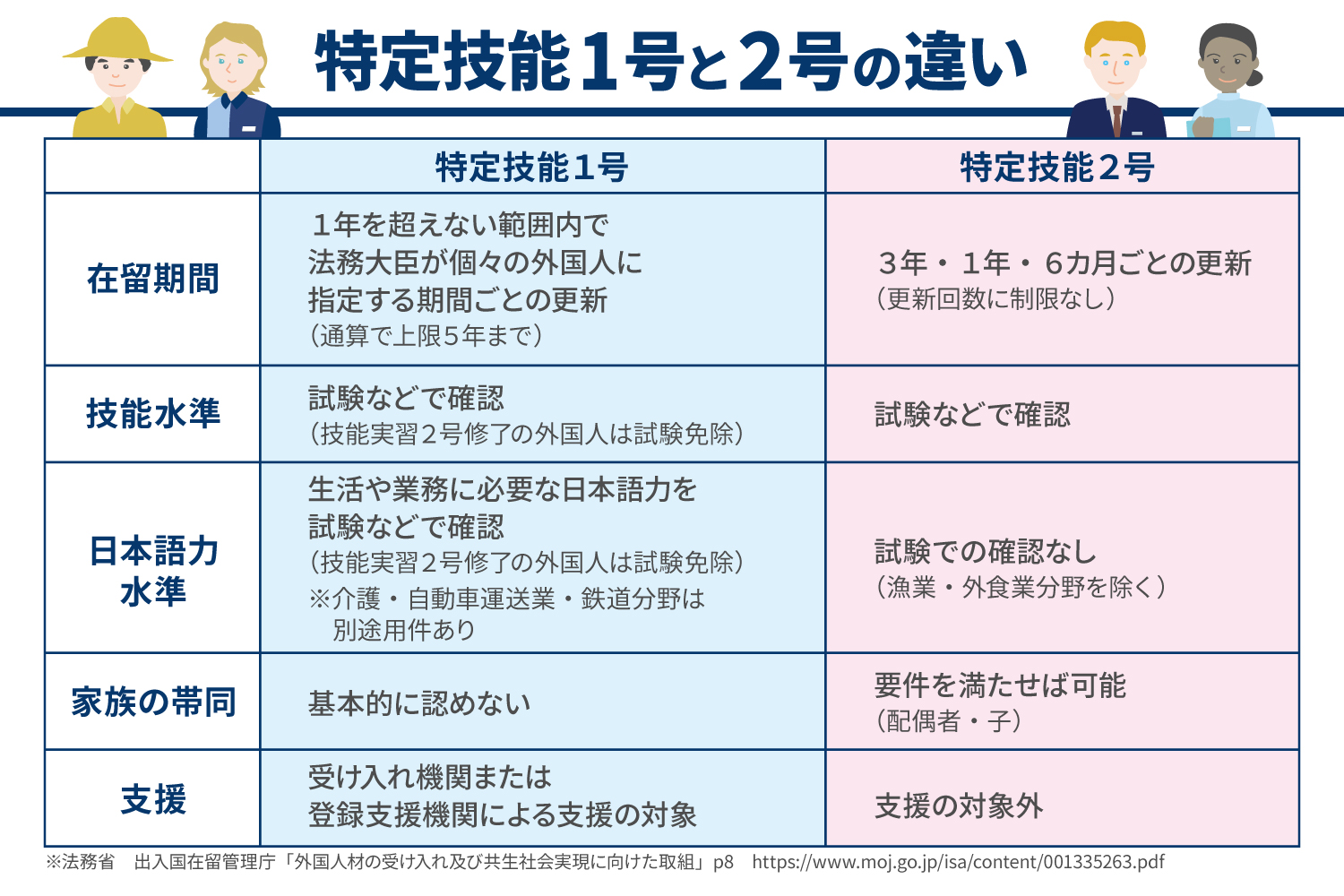

5つのポイントで特定技能1号と2号の違いを解説

ここでは、特定技能1号と2号の違いを5つのポイントで解説します(※)。

※ 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

1. 在留期間

特定技能1号は、在留期間に上限があり、通算で5年までしか日本で働けません(※1)。通算在留期間は、地方出入国在留管理局での上陸許可や変更許可を受けた日を基準として計算されます。特定技能1号の在留資格を保有している間は、再入国許可を受けて出国中であっても、通算在留期間に含まれるため注意が必要です。

一方、特定技能2号には在留期間の上限がありません。在留資格を更新し続ける限り、日本での就労を続けられます。特定技能2号を取得し、通算で10年以上日本国内に滞在すると、「永住者」の在留資格に変更することも可能です(※2)。

なお、永住許可を受ける要件の一つには、“就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること”が含まれます(※2)。この就労資格には、「技能実習」および「特定技能1号」は含まれないため、特定技能1号の在留資格によって日本に永住するのは困難です。

※1 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

※2 法務省 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」

2. 技能水準

特定技能1号・2号は、いずれも一定の専門性や技能を有し、即戦力となる外国人を対象とした在留資格です。ただし、特定技能2号は熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、特定技能1号よりも高い技能水準が必要です。

技能水準は、分野ごとの技能評価試験によって確認。技能実習2号を良好な成績で修了した外国人は、特定技能1号の技能試験を免除されます。

介護分野など、試験以外の手段(「介護福祉士養成施設修了」および「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了」)で技能水準を証明できる分野もあります(※)。分野別の試験実施要領は、出入国在留管理庁の「試験関係」のページで確認することが可能です。

3. 日本語能力水準

特定技能1号を取得するには、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格し、一定の日本語能力水準を示す必要があります。技能実習2号を良好な成績で修了した場合は、日本語試験が免除される仕組みです。

ただし、介護分野と、自動車運送業分野の一部業務区分、鉄道分野の一部業務区分では、別途要件が設けられています(※)。

| 分野(従事する業務) | 日本語試験 |

|---|---|

| 介護 | 介護日本語評価試験 |

| 自動車運送業(タクシー運転者、バス運転者) | 日本語能力試験(N3以上) |

| 鉄道(駅係員、車掌、運転士) |

特定技能2号には、原則として日本語試験はありません。ただし、漁業および外食業の分野では、日本語能力試験(N3以上)の合格が必要です。

※ 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p9

4. 家族の帯同

特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められません。一方、特定技能2号は在留資格「家族滞在」を取得することにより、配偶者や子の帯同が認められます。

5. 支援

特定技能1号の外国人を採用する場合、受け入れ機関は支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、日本で生活するために必要な各種支援を提供しなければなりません。また通訳人を雇う費用や、出入国をする空港への送迎費用など、受け入れ機関が実施すべき支援の費用は、受け入れ機関が負担する必要があります。

ただし、自ら支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関と契約を締結し、支援を委託することが可能です。国の認可を受けた登録支援機関は、出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」のページで確認できます。

特定技能1号と異なり、特定技能2号は受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外となっています。

特定技能1号と2号の共通点

特定技能1号と2号には、以下のような共通点もあります。

- 受け入れ可能なのは「特定産業分野」に限られる

- 受け入れ分野ごとに従事可能な業務が決まっている

- 企業が受け入れられる人数に原則として上限はない

- 日本人と同等以上の条件で雇用契約を結ぶ必要がある

受け入れ可能なのは「特定産業分野」に限られる

特定技能1号と2号による受け入れが可能なのは、「特定産業分野」に指定された分野です。令和7年3月時点では、特定産業分野は以下の分野のみに限られています。

“生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野”

引用:法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

特定産業分野は定期的に見直しが行われており、年々拡大傾向にあります。令和6年3月には、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、既存の「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」にも、新たな業務区分が適用されました(※)。

※ 法務省 出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」

受け入れ分野ごとに従事可能な業務が決まっている

特定技能1号と2号は、受け入れ分野ごとに外国人が従事できる業務が決まっています(※)。

| 分野 | 従事する業務 |

|---|---|

| 介護 |

|

| ビルクリーニング |

|

| 工業製品製造業 |

|

| 建設 |

|

| 造船・舶用工業 |

|

| 自動車整備 |

|

| 航空 |

|

| 宿泊 |

|

| 自動車運送業 |

|

| 鉄道 |

|

| 農業 |

|

| 漁業 |

|

| 飲食料品製造業 |

|

| 外食業 |

|

| 林業 |

|

| 木材産業 |

|

それ以外の業務は、その業務を担当する日本人が通常行っている関連業務に限り、付随的に従事させることが可能です。なお、1日当たり何割程度まで従事させても良いかなど、許容される限度は決まっていません。

※ 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p9

企業が受け入れられる人数に原則として上限はない

技能実習と異なり、特定技能1号・2号には受け入れ機関ごとの人数制限はありません。ただし、介護分野と建設分野のみ、特定技能1号の受け入れ人数に制限があります(※)。

| 介護分野 | 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること |

|---|---|

| 建設分野 | 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと |

日本人と同等以上の条件で雇用契約を結ぶ必要がある

特定技能1号・2号を取得した外国人を採用する場合、日本人と同等以上の雇用条件を提示しなければなりません。例えば、以下のような点に留意が必要です(※)。

| 給与水準 | 報酬額がその業務に従事する日本人と同等以上であること |

|---|---|

| 労働時間 | 通常の労働者と同等の所定労働時間であること |

| 有給休暇 | 外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させること |

特定技能1号の取得方法

特定技能1号を取得する方法は2つあります。

- 技能試験および日本語試験に合格する

- 技能実習2号を良好な成績で修了する

技能試験および日本語試験に合格する

特定技能1号を取得するには、分野ごとの技能試験・日本語試験への合格が必要です(※)。

| 分野 | 技能試験 | 日本語試験 |

|---|---|---|

| 介護 | 介護技能評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に加えて、介護日本語評価試験 |

| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上) |

| 工業製品製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | |

| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験など | |

| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験など | |

| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験など | |

| 航空 | 航空分野特定技能1号評価試験 | |

| 宿泊 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | |

| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験など | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上) ※業務区分がタクシー運転者、バス運転者の場合、N3以上 |

| 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験など | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上) ※業務区分が運輸係員(駅係員、車掌、運転士)の場合、N3以上 |

| 農業 | 1号農業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上) |

| 漁業 | 1号漁業技能測定試験 | |

| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | |

| 外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | |

| 林業 | 林業技能測定試験 | |

| 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 |

技能試験は、試験会場のある現地語で実施するものもあれば、日本語でのみ実施するものもあります。どの言語で受験できるのかについては、出入国在留管理庁の「分野別運用要領」を確認してください。

※ 法務省 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p9

技能実習2号を良好な成績で修了する

技能実習2号を良好に修了している場合、技能実習の職種・作業にかかわらず、日本語試験が免除。技能実習の職種・作業と、特定技能1号の業務区分に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

なお、「良好に修了している」とは、技能実習を計画に従って2年10カ月以上修了していることを意味します(※)。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号を取得するには、分野ごとの技能試験への合格が必要です。特定技能1号と異なり、技能試験は免除されません。

また分野によっては、技能試験による評価に加えて、一定の実務経験が求められます。例えば、製造業分野では「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験」、建設分野では「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要です(※1)(※2)。

※1 経済産業省「製造業分野の特定技能2号追加について」p3

※2 国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作 業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について」p1

特定技能1号と2号の違いや取得方法について知ろう

特定技能1号と2号には、在留期間や求められる技能水準、家族の帯同の可否など、さまざまな違いがあります。特定技能1号の外国人を採用する場合、受け入れ機関による支援体制づくりも必要です。

特定技能外国人の受け入れを検討している方は、特定技能1号と2号の違いや、在留資格の取得方法について知っておきましょう。