お役立ち

2025.07.23

特定技能ビザの種類や就労ビザとの違いをわかりやすく解説

深刻化する人手不足への対応のため、2019年4月から特定技能制度が導入されました。特定技能制度では、一定の専門性・技能を有する外国人を対象として、「特定技能」のビザが発行されます。

特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、ビザによっては在留期間の上限がありません。即戦力となる外国人を長期間にわたって雇用することが可能です。

この記事では、特定技能ビザの種類や、混同されやすい就労ビザとの違い、外国人を受け入れるための要件について解説します。

特定技能ビザの種類

「特定技能」の在留資格(ビザ)は、大きく特定技能1号と特定技能2号の2種類に分けられます。ここでは、特定技能ビザの在留期間や技能水準、受け入れ分野などの違いを紹介します(※)。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

|---|---|---|

| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年、1年または6カ月ごとの更新(更新回数に制限なし) |

| 技能水準 | 試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験などで確認 |

| 日本語能力水準 | 日本語能力試験(N4など)で確認(技能実習2号修了者は免除) ※介護、自動車運送業(タクシー・バス)および鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり |

試験での確認なし ※漁業および外食業分野は日本語能力試験(N3以上)への合格が必要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援の有無 | 受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 支援の対象外 |

※ 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

特定技能1号ビザの特徴

特定技能1号は、“特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”です(※)。

※ 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

特定産業分野とは、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野を指します。特定技能1号ビザでは、16分野全てで外国人の受け入れが可能です。

特定技能1号ビザの在留期間は、通算で上限5年までとなっており、家族の帯同は基本的に認められません。またビザを取得した方は、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の対象です。受け入れ企業は、外国人の支援を自ら行うか、支援業務を登録支援機関に委託する必要があります。

2025年1月末の時点で287,882人が特定技能1号ビザを取得し、日本に在留しています(※)。

※ 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

特定技能2号ビザの特徴

特定技能2号は、“特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”です(※)。

※ 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」p8

熟練した技能とは、長年の実務経験などにより身につけた技能のことを指し、現場の監督者として業務を統括するスキルなども含まれます。ただし、特定技能1号ビザと異なり、以下の11分野でのみ外国人の受け入れが可能です(※)。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

|---|---|---|

| 介護 | ○ | × |

| ビルクリーニング | ○ | ○ |

| 工業製品製造業 | ○ | ○ |

| 建設 | ○ | ○ |

| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |

| 自動車整備 | ○ | ○ |

| 航空 | ○ | ○ |

| 宿泊 | ○ | ○ |

| 自動車運送業 | ○ | × |

| 鉄道 | ○ | × |

| 農業 | ○ | ○ |

| 漁業 | ○ | ○ |

| 飲食料品製造業 | ○ | ○ |

| 外食業 | ○ | ○ |

| 林業 | ○ | × |

| 木材産業 | ○ | × |

特定技能2号ビザには、在留期間の上限がなく、3年、1年または6カ月ごとの更新を行う限り、日本で働くことが可能です。2025年1月末の時点で1,047人が特定技能2号ビザを取得し、日本に在留しています(※)。

※ 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p11

特定技能ビザの取得要件

ここでは、特定技能ビザの取得要件をそれぞれ紹介します。

特定技能1号ビザの取得要件

外国人が特定技能1号ビザを取得するには、一定の技能水準と日本語能力水準の両方を満たす必要があります(※)。

| 特定技能1号ビザ | 取得要件 |

|---|---|

| 技能水準 |

|

| 日本語能力水準 |

|

技能水準は、分野別運用方針において定められた、特定産業分野の業務区分に対応する技能試験によって確認されます。同じ分野でも、業務区分ごとに試験内容が異なる場合があります。

| 分野 | 技能試験 |

|---|---|

| 航空 | 特定技能評価試験(空港グランドハンドリング) 特定技能評価試験(航空機整備) |

| 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) |

| 漁業 | 1号漁業技能測定試験(漁業) 1号漁業技能測定試験(養殖業) |

また日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める日本語試験により確認されます。ほとんどの分野では、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)への合格が必要です。

ただし、介護や自動車運送業(タクシー・バス)、鉄道(運輸係員)の分野では、別途要件が定められています。

| 分野 | 日本語試験 |

|---|---|

| 介護 | 上記の日本語試験に加えて、介護日本語評価試験 |

| 自動車運送業(タクシー・バス) | 日本語能力試験(N3以上) |

| 鉄道(運輸係員) |

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験および日本語試験が免除されます。ただし、自動車運送業や林業など、技能実習2号からの移行対象職種がない分野もあります。

※ 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p10-11

特定技能2号ビザの取得要件

外国人が特定技能2号ビザを取得するには、特定技能1号よりも高い技能水準が求められます(※)。

| 特定技能2号ビザ 取得要件 | |

|---|---|

| 技能水準 |

|

特定技能1号ビザと同様に、技能水準は分野別運用方針において定められた技能試験によって確認されます。漁業分野では、業務区分(漁業・養殖業)ごとに試験内容が異なります。

なお、特定技能2号ビザでは、技能実習2号を良好な成績で終了しても、試験の免除は受けられません。また特定技能1号ビザを取得していても、在留期間などの要件により、自動的に移行できるわけではない点に注意が必要です。

※ 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」p11

就労ビザと特定技能ビザの違い

就労ビザとは、入管法別表第一の上欄にある在留資格(活動資格)のうち、日本での就労が可能なものを指します。

特定技能ビザも、入管法で定められた就労資格の一つです。代表的な就労ビザには、以下のようなものがあります(※)。

| 就労ビザ | 例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 一の表 | ||

| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員およびその家族 | 外交活動の期間 |

| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関などから公の用務で派遣される者およびその家族 | 5年、3年、1年、3カ月、30日または15日 |

| 教授 | 大学教授など | 5年、3年、1年または3カ月 |

| 芸術 | 作曲家、画家、著述家など | |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | |

| 二の表 ※上陸許可基準の適用あり |

||

| 高度専門職 | 1号:ポイント制による高度人材 | 5年 |

| 2号 | 無期限 | |

| 経営・管理 | 企業などの経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 5年、3年、1年または3カ月 |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | |

| 研究 | 政府関係機関や私企業などの研究者 | |

| 教育 | 中学校や高等学校の語学教師など | |

| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など | |

| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | |

| 介護 | 介護福祉士 | |

| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など | 3年、1年、6カ月、3カ月または30日 |

| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人 | 5年、3年、1年または3カ月 |

| 特定技能 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |

| 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年または6カ月 | |

| 技能実習 | 1号:技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |

| 2号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |

| 3号 | 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) | |

就労ビザのうち、在留外国人数が多いのは、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザです。特定技能ビザを取得した方が、技人国ビザに変更し、日本で働き続けるケースもあります。

ここでは、特定技能ビザと就労ビザ(技人国)の違いを紹介します。

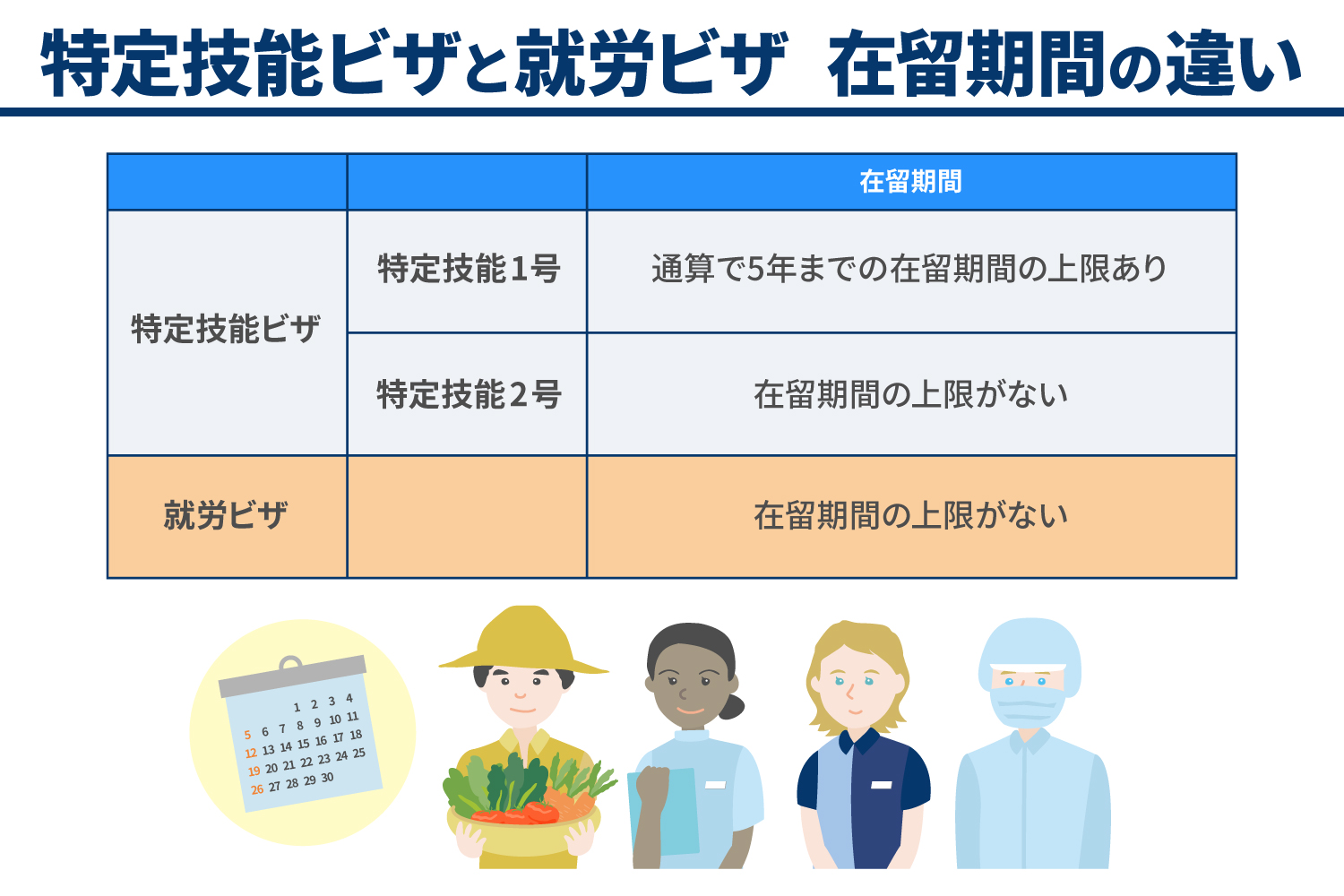

在留期間

特定技能ビザのうち、特定技能1号には通算で5年までの在留期間の上限があります。就労ビザ(技人国)は在留期間の上限がないため、ビザを更新し続ける限り、無期限に滞在することが可能です。

なお、特定技能2号ビザには、技人国ビザと同様に在留期間の上限がありません。

家族の帯同

特定技能ビザのうち、家族の帯同(配偶者、子)が認められるのは、特定技能2号ビザに限られます。一方、就労ビザ(技人国)は家族滞在ビザを発行し、家族を日本に呼び寄せることが可能です。

永住許可

特定技能1号ビザによる在留期間は、永住許可の申請における“原則として引き続き10年以上本邦に在留していること”の要件に含まれません(※)。

外国人が日本で就労しながら、永住ビザを取得したい場合は、特定技能2号ビザや就労ビザ(技人国)などへの切り替えが必要です。

※ 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」

特定技能ビザから就労ビザへの変更方法

特定技能ビザから就労ビザへ変更するには、さまざまな要件を満たす必要があります。

例えば、特定技能ビザからの移行が多い技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの場合、外国人本人に学歴または職歴の要件が必要です(※)。

| 要件 | |

|---|---|

| 学歴 | 業務に関連する科目を専攻し、大学を卒業するか、同等以上の教育を受けていること 業務に関連する科目を専攻し、専修学校の専門課程を修了していること |

| 職歴 | 10年以上の実務経験を有すること ※通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などの職種は3年以上 |

業務に関連する科目を専攻し、特定技能ビザを取得した方が、上記いずれかの要件を満たす場合、就労ビザ(技人国)への切り替えが可能です。

なお、在留資格の変更許可申請を行う場合は、所属機関(企業)のカテゴリーによって、提出書類が異なる点に注意しましょう。

※ 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」p1

特定技能ビザで外国人を雇用できる企業

特定技能外国人を雇用できるのは、以下の基準および義務を満たす企業です(※)。

| 受け入れ機関が外国人を 受け入れるための基準 |

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

|

|---|---|

受け入れ機関自体が適切であること

|

|

| 外国人を支援する体制があること(特定技能1号のみ) | |

| 外国人を支援する計画が適切であること(特定技能1号のみ) | |

| 受け入れ機関の義務 | 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること |

| 外国人への支援を適切に実施すること | |

出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出

|

また特定技能外国人の受け入れに当たって、分野所管省庁が設置する協議会への加入が必要です。

その他、特定産業分野によって要件や義務が異なるため、出入国在留管理庁の「特定技能運用要領」のページをご確認ください。

特定技能ビザの種類や就労ビザとの違いについて知ろう

特定技能ビザは、入管法で定められた就労資格の一つで、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。それぞれ在留期間や技能水準、受け入れ分野の他、取得するための要件が異なります。

外国人本人が、学歴または職歴の要件を満たすことで、特定技能ビザから就労ビザ(技人国)への変更も可能です。

特定技能ビザの種類や、就労ビザとの違いについて知っておきましょう。